THORACOLUMBAR FASCIA 胸腰筋膜,身體最為辛苦以及努力工作,卻不知道他的存在.......

不管在進行什麼運動,都會需要胸腰筋膜來連結上半身及下半身,因此不要忽視它。胸腰筋膜是最快的網路系統,也是最重要的一條,身體隨時隨地的在使用著。

筋膜分為淺筋膜和深筋膜:

在不同身體位置,筋膜也不盡相同

淺筋膜是位於真皮和深筋膜之間(在無深筋膜的區域,如顏面的中軸部分等,淺筋膜亦可位於真皮和骨膜之間)的一層脂肪膜性結構。—般來說它由脂肪和結締組織的纖維共同組成。由於它的組成中往往含有較多的脂肪成分.所以有時淺筋膜也稱為皮下脂肪。脂肪成分更多地分布在淺筋膜的淺層纖維成分除了在脂肪成分之間形成間隔,以固定脂肪及聯繫真皮和深筋膜之間外,它還往往在淺筋膜的深層形成一層薄厚不等的膜性結構。因此,淺筋膜可以進一步分為淺層的脂質層和深層的膜層

由緻密結締組織構成,遍布全身,包裹肌肉、血管神經束和內臟器官。深筋膜除包被於肌肉的表面外,當肌肉分層時,固有筋膜也分層。一些大的血管和神經干在肌肉間穿行時,深筋膜也包繞它們,形成血管鞘。筋膜的發育與肌肉的發達程度相伴行,肌肉越發達,筋膜的發育也愈好,如大腿部股四頭肌表面的闊筋膜,厚而堅韌。筋膜除對肌肉和其它器官具有保護作用外,還對肌肉起約束作用,保證肌群或單塊肌的獨立活動。在手腕及足踝部,固有筋膜增厚形成韌帶並伸入深部分隔成若干隧道,以約束深面通過的肌腱。在筋膜分層的部位,筋膜之間的間隙充以疏鬆結締組織,叫做筋膜間隙,正常情況下這種疏鬆的聯繫保證肌肉的運動,炎症時,筋膜間隙往往成為膿液的蓄積處,一方面限制了炎症的擴散,一方面濃液可順筋膜間隙的通向蔓延。

正常情況下淺筋膜和深筋膜分別掌管不同的身體感受,大腦也能非常清晰的分辨出感覺的來源,但是當淺筋膜和深筋膜出現紊亂或者粘連的時候,這種信號傳導就會出現錯誤,大腦就不能清晰的做出判斷,那麼就會出現疼痛的現象!對於下背痛來說,更多的損傷都是來自於筋膜的損傷和異常放電

人體網路最快而且最重要的筋膜層是位在背部深層的呈現「X」型,連結了二個身體最大肌肉「背闊肌(Latissimus Dorsi)」及「臀大肌(Gluteus Maximus)」的「胸腰筋膜(Thoracolumbar Fascia)」。

胸腰筋膜是一片緻密且寬的片狀腱膜和筋膜結締組織,不可收縮,協助維持腰盆區域的功能穩定。附著到腰椎棘突與椎板、薦椎後方及髂骨後方。四條腹肌中有兩條直接附著到胸腰筋膜上,緊實地包覆著豎脊肌、腰方肌及闊背肌。通過這些連結,肌肉和被動組織能夠在胸腰筋膜上施加力矩和反作用力,實質上在腰椎的多個自由度上提供穩定性。

胸腰筋膜在胸背區較為薄弱,覆於豎脊肌表面,向上續項筋膜,內側附於胸椎棘突和棘上韌帶,外側附於肋角,向下至腰區增厚,並分為前、中、後三層。後層覆子豎脊肌後面,與背闊肌和下後鋸肌腱膜相連,向下附於髂嵴,內側附於腰椎棘突和棘上韌帶,外側在豎脊肌外側緣與中層融合,形成豎脊肌鞘。中層位於豎脊肌與腰方肌之間,內側附於腰椎橫突尖和橫突間韌帶,外側在腰方肌外側緣與前層融合,形成腰方肌鞘,並作為腹橫肌起始部的腱膜,向上附於第12肋下緣,向下附於髂嵴。中層上部張於第12肋與第1腰椎橫突之間的部分增厚,形成腰肋韌帶。前層又稱腰方肌筋膜,位於腰方肌前面,內側附於腰椎橫突尖,向下附於髂腰韌帶和髂嵴後份,上部增厚形成內、外側弓狀韌帶。

1. 第一層位於最後方,後層的深層筋膜是一層薄的纖維彈性層(fibroelastic layer),富含神經組織,其神經支配範圍包含斜方肌、闊背肌(latissimus dorsi, LD)、前下鉅肌(serratus posterior inferior)、亦包覆著脊柱兩側的豎脊肌(erector spinae, ES),臀大肌與胸腰筋膜層的後層,胸腰筋膜層的後層是連接上肢與下肢的巨大支持帶(retinaculum),因此,可以調節闊背肌與對側臀大肌的力量耦合,這在步態行進或跑步中,對於身體旋轉與腰椎薦骨區域的穩定很重要。

2. 第二層中間層,比較厚,主要功能為力學機制效應與本體感覺功能,這一層調控著豎脊肌、多裂肌與脊椎間肌。

分離了豎脊肌與腰方肌(quadratus lumborum, QL),在此,包覆著豎脊肌的筋膜向邊界延伸,與腹橫肌(transverse abdominis)相遇,這層豎脊肌的「髓鞘」是協助豎脊肌維持腰薦椎穩定的重要角色;

3. 第三層則在最前面,包覆了腰肌(psoas, Ps),連接著腹橫肌與腹內斜肌,所以具有核心控制(core control)機制。(可參考下圖,為胸腰筋膜位於腰椎第三節高度之橫剖圖)。

這三層筋膜在腰椎底端共同匯集成厚實的構造(thoracolumbar composite, TLC),緊密的連接後上髂脊(PSIS)以及薦粗隆韌帶。此構造的重要功能在於連接了下腰椎以及薦椎的力量傳遞。

紅色框框:最外面的後層獨自往外分成二層膜完整包覆住擴背肌,藉由擴背肌影響上肢的活動度。然而他就像一個獨立的水袋一樣,沒有跟其他中間層或前層等筋膜相連

藍色框框:中間腰方肌和束脊肌之間不是直接相連,而是可分為三層,一層為包覆束脊肌的筋膜、一層是腰方肌筋膜、中間的那層往外連與前層匯

綠色框框:LIFT是一個脂肪組織、在往旁邊一些就是前層與中間層交匯處,並往前與腹橫肌和腹內斜肌等肌肉相連。

許多上班族,雖然沒有運動,但是一搓他的腹部都十分的緊繃,原來是因為上班壓力大,常常不自覺的聳肩與憋氣,進而造成腹部緊繃

喜愛跑健身房的更不用說。在做大重量的時候,使用憋氣與將腹部繃緊的方法(Bracing)而沒有適當放鬆的結果,就是連帶後面的胸腰筋膜和束脊肌也變得異常緊繃,用滾筒和筋膜球怎麼放鬆都放鬆不了,因為問題可能在前方啊!

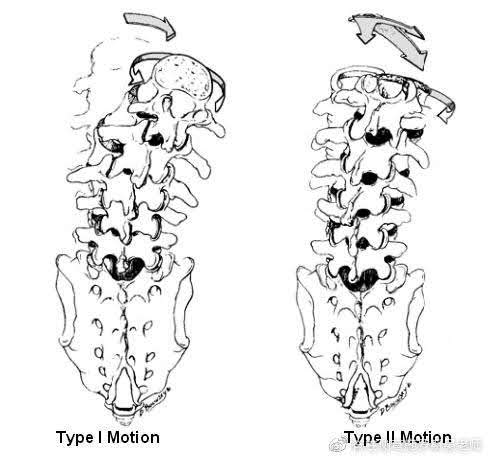

2、該部分筋膜和橫突尖緊密的連接在一起,向外移行為腹橫肌。所以豎棘肌,腹部肌肉收縮帶動脊柱運動時,胸腰筋膜就作為橋樑作用,一方面傳導肌肉的力量到骨骼引起脊柱的運動,此既是筋膜的第二個功能:動和靜之間的中點。

3、限制脊柱過度運動

脊柱運動方向同側的筋膜起到了中點的作用,對側的筋膜則起到了胸腰筋膜的第三個功能:限制脊柱過度側屈的功能。是所以在脊柱側屈的時候該處筋膜所受到的拉應力是很大的,該處筋膜容易損傷。

根據文獻內容,當腰彎到最底,胸腰筋膜的長度會拉長至原本的130%。此時筋膜組織的變形會在組織內儲存彈性位能(strain-energy),幫助我們在脊椎伸直回來時減少肌肉的做功。

學者指出,此種彈性位能的特性有助於四足動物節省抬頭時所需要的肌肉收縮量(Adams & Dolan, 2007)。因此,若能讓筋膜組織參與在提重物等動作中,將能有效減少伸肌所需要的能量。

1. 中央神經系統CNS:

利用魯菲尼受器(Ruffini receptor)傳遞訊息到中央神經系統, 藉此改變筋膜與周遭組織張力

2. 自主神經系統ANS:

利用呼吸以及間質受器(Interstitial receptor)傳遞訊息給自主神經系統

調控筋膜內的血管壓力與平滑肌組織

綜合上述生理學看法, 靜態伸展絕對不是伸展筋膜的好方法

在劇烈活動中胸腰筋膜可被扭傷,尤以腰部的損傷更為多見,是腰腿痛原因之一。有慢性腰痛的患者,其筋膜典型性表現是觸診時增厚及缺乏彈性。從理論上說,胸腰筋膜的增厚與彈性降低是因為背闊肌肌張力持續增加導致的過量膠原沉積及豎脊肌收縮變寬導致的筋膜推動力。胸腰筋膜為包容於其內的肌肉提供容納空間或間隔,這些肌肉具有相對於它們的容納空間滑動的特點,纖維化會限制這種正常的滑動特徵。

筋膜分為淺筋膜和深筋膜:

淺筋膜│淺筋膜主要感受人體痛覺、溫覺、觸覺以及本體感覺;

淺筋膜是位於真皮和深筋膜之間(在無深筋膜的區域,如顏面的中軸部分等,淺筋膜亦可位於真皮和骨膜之間)的一層脂肪膜性結構。—般來說它由脂肪和結締組織的纖維共同組成。由於它的組成中往往含有較多的脂肪成分.所以有時淺筋膜也稱為皮下脂肪。脂肪成分更多地分布在淺筋膜的淺層纖維成分除了在脂肪成分之間形成間隔,以固定脂肪及聯繫真皮和深筋膜之間外,它還往往在淺筋膜的深層形成一層薄厚不等的膜性結構。因此,淺筋膜可以進一步分為淺層的脂質層和深層的膜層

深筋膜│深筋膜感受擠壓力和牽拉力!

由緻密結締組織構成,遍布全身,包裹肌肉、血管神經束和內臟器官。深筋膜除包被於肌肉的表面外,當肌肉分層時,固有筋膜也分層。一些大的血管和神經干在肌肉間穿行時,深筋膜也包繞它們,形成血管鞘。筋膜的發育與肌肉的發達程度相伴行,肌肉越發達,筋膜的發育也愈好,如大腿部股四頭肌表面的闊筋膜,厚而堅韌。筋膜除對肌肉和其它器官具有保護作用外,還對肌肉起約束作用,保證肌群或單塊肌的獨立活動。在手腕及足踝部,固有筋膜增厚形成韌帶並伸入深部分隔成若干隧道,以約束深面通過的肌腱。在筋膜分層的部位,筋膜之間的間隙充以疏鬆結締組織,叫做筋膜間隙,正常情況下這種疏鬆的聯繫保證肌肉的運動,炎症時,筋膜間隙往往成為膿液的蓄積處,一方面限制了炎症的擴散,一方面濃液可順筋膜間隙的通向蔓延。

正常情況下淺筋膜和深筋膜分別掌管不同的身體感受,大腦也能非常清晰的分辨出感覺的來源,但是當淺筋膜和深筋膜出現紊亂或者粘連的時候,這種信號傳導就會出現錯誤,大腦就不能清晰的做出判斷,那麼就會出現疼痛的現象!對於下背痛來說,更多的損傷都是來自於筋膜的損傷和異常放電

胸腰筋膜,對於穩定身體及呼吸上都很重要。

胸腰筋膜層是多層次,不同的層次的纖維方向搭配不同肌肉拉力,主要分為三層,同時每一層筋膜之間都要能夠自由地滑動,如此,才能調配不同動作的力量聚集與消散,所以,中間由疏鬆性結締組織和玻尿酸(hyaluronic acid lubrication)開啟各個層之間的潤滑,當中,疏鬆性結締組織富含神經和血管,所以,正常的筋膜層滑動系統會刺激機械感受器,同時提供中樞神經系統有價值的感官輸入。人體網路最快而且最重要的筋膜層是位在背部深層的呈現「X」型,連結了二個身體最大肌肉「背闊肌(Latissimus Dorsi)」及「臀大肌(Gluteus Maximus)」的「胸腰筋膜(Thoracolumbar Fascia)」。

胸腰筋膜是一片緻密且寬的片狀腱膜和筋膜結締組織,不可收縮,協助維持腰盆區域的功能穩定。附著到腰椎棘突與椎板、薦椎後方及髂骨後方。四條腹肌中有兩條直接附著到胸腰筋膜上,緊實地包覆著豎脊肌、腰方肌及闊背肌。通過這些連結,肌肉和被動組織能夠在胸腰筋膜上施加力矩和反作用力,實質上在腰椎的多個自由度上提供穩定性。

胸腰筋膜在胸背區較為薄弱,覆於豎脊肌表面,向上續項筋膜,內側附於胸椎棘突和棘上韌帶,外側附於肋角,向下至腰區增厚,並分為前、中、後三層。後層覆子豎脊肌後面,與背闊肌和下後鋸肌腱膜相連,向下附於髂嵴,內側附於腰椎棘突和棘上韌帶,外側在豎脊肌外側緣與中層融合,形成豎脊肌鞘。中層位於豎脊肌與腰方肌之間,內側附於腰椎橫突尖和橫突間韌帶,外側在腰方肌外側緣與前層融合,形成腰方肌鞘,並作為腹橫肌起始部的腱膜,向上附於第12肋下緣,向下附於髂嵴。中層上部張於第12肋與第1腰椎橫突之間的部分增厚,形成腰肋韌帶。前層又稱腰方肌筋膜,位於腰方肌前面,內側附於腰椎橫突尖,向下附於髂腰韌帶和髂嵴後份,上部增厚形成內、外側弓狀韌帶。

從肩胛骨下方開始,沿著對角線的方式連接至對側髖骨。在2007年的研究中,Vleeming及Stoeckart討論到胸腰筋膜在脊椎、骨盆及下半身之間力量轉移所扮演的關鍵角色。軀幹是一個縱橫連結的網路,其組織愈健康,當在進行跑步、投擲或跳躍時,藉由連結了二個身體最大的肌肉「背闊肌(Latissimus Dorsi)」及「臀大肌(Gluteus Maximus)」,力量的轉移就會更快且更有效率。

由 Robert Schleip 領軍的 Fascia research group 研究出胸腰筋膜的分層!

腰背筋膜從最深到最淺層可分為:前群,中間群,後群。

2. 第二層中間層,比較厚,主要功能為力學機制效應與本體感覺功能,這一層調控著豎脊肌、多裂肌與脊椎間肌。

分離了豎脊肌與腰方肌(quadratus lumborum, QL),在此,包覆著豎脊肌的筋膜向邊界延伸,與腹橫肌(transverse abdominis)相遇,這層豎脊肌的「髓鞘」是協助豎脊肌維持腰薦椎穩定的重要角色;

3. 第三層則在最前面,包覆了腰肌(psoas, Ps),連接著腹橫肌與腹內斜肌,所以具有核心控制(core control)機制。(可參考下圖,為胸腰筋膜位於腰椎第三節高度之橫剖圖)。

這三層筋膜在腰椎底端共同匯集成厚實的構造(thoracolumbar composite, TLC),緊密的連接後上髂脊(PSIS)以及薦粗隆韌帶。此構造的重要功能在於連接了下腰椎以及薦椎的力量傳遞。

藍色框框:中間腰方肌和束脊肌之間不是直接相連,而是可分為三層,一層為包覆束脊肌的筋膜、一層是腰方肌筋膜、中間的那層往外連與前層匯

綠色框框:LIFT是一個脂肪組織、在往旁邊一些就是前層與中間層交匯處,並往前與腹橫肌和腹內斜肌等肌肉相連。

後群(淺層)│連結脊椎的關鍵

又分深淺兩層(superfical and deep lamina),闊背肌與下鉅肌,這兩條肌肉行成淺層筋模,在與深層相融,深層主要覆蓋著豎脊肌,腰部區域的兩層筋模已切除露出豎脊肌,深層的側向寬度,因為它環繞著豎脊肌側面形成肌筋膜室,深層的筋膜在腰部區域較厚,越往上越薄。

胸腰筋膜藉由脊上韌帶,連到脊間韌帶、黃韌帶,與脊椎直接相連,並與脊椎互相影響,這也可以解釋,為什麼有時候腰椎歪掉會影響臀肌的發力和產生膝蓋的症狀。

胸腰筋膜藉由脊上韌帶,連到脊間韌帶、黃韌帶,與脊椎直接相連,並與脊椎互相影響,這也可以解釋,為什麼有時候腰椎歪掉會影響臀肌的發力和產生膝蓋的症狀。

它的外下方會與臀大肌融合,外上方會與對側的闊背肌的筋膜相連,因此這兩塊肌肉會互相影響。這也是解剖列車上,講的「功能線」其中一個很重要的地方。穩定骨盆跟腰背。要練『闊背肌跟背一定也要練臀肌』

後群的位置,從腰椎L4連接到薦椎,這部分的筋膜比較沒那麼緊。在醫學資料上,每個人的中心纖維的高度不太一樣,因此淺層連接到的高度可能也不太一樣,有的人的淺層高度會到腰椎L2。

後群的深層處,連到棘間韌帶,纖維會向外連結到下方接到髂骨上。有些纖維也會跟豎脊肌連接,在腰椎L4-L5左右,後群與中間群會互相融合變厚。變厚的結構叫做外側縫,位於豎脊肌的外側,髂嵴的上方。腹橫肌與腹內斜肌的筋膜,會連接在其上面。

後群的位置,從腰椎L4連接到薦椎,這部分的筋膜比較沒那麼緊。在醫學資料上,每個人的中心纖維的高度不太一樣,因此淺層連接到的高度可能也不太一樣,有的人的淺層高度會到腰椎L2。

後群的深層處,連到棘間韌帶,纖維會向外連結到下方接到髂骨上。有些纖維也會跟豎脊肌連接,在腰椎L4-L5左右,後群與中間群會互相融合變厚。變厚的結構叫做外側縫,位於豎脊肌的外側,髂嵴的上方。腹橫肌與腹內斜肌的筋膜,會連接在其上面。

位於背闊肌和下後肌的深面,豎脊肌的表面。在胸腰筋膜淺層與豎脊肌之間存在著間隙,稱胸腰筋膜下間隙,內有皮神經、脂肪及疏鬆結締組織。正常情況,胸腰筋膜淺層有限制豎脊肌、增強豎脊肌作用力的作用,而胸腰筋膜下的疏鬆結締組織則在胸腰筋膜和豎脊肌之間起潤滑作用。胸腰筋膜中層位於豎脊肌與腰方肌之間,向上起於第12肋,向下止於髂嵴,內側附著於橫突,在豎脊肌外側緣與淺層相融合,並成為腹肌的起始腱膜。

區隔腰方肌與豎脊肌,附著於腰椎橫突上,可說是一種肌肉間隔(intermuscular septum),中層筋模也是連接腰部與腹部肌肉張力聚集的主要路徑,其大部分的膠原纖維走向由內上往外下約10-25度方向,直到它們到達腰椎橫突,圖中豎脊肌與多裂肌已移除露出小面關節、腰椎橫突與中層筋膜,圖中可看到腰大肌與腰椎神經腹根位於中層筋膜的深處,腰椎神經背根則是從中層空隙穿出。

藍色的就是會往前連到前方的中間層,因此當前面的腹部筋膜太緊的時候,就會藉由藍色的筋膜擠壓束脊肌並往前拉,使的束脊肌變得難以放鬆中間層會往外往前連到腹壁的肌肉(腹肌),相反的腹肌的緊繃也會影響後面的束脊肌與腰方肌。

中間群(深層)│往前連結腹部穩定核心

會連接到腰椎的橫突並跟韌帶相連,外側會跟腹橫肌筋膜的起始點相連。位置在於腰方肌的後方,是豎脊肌的分隔。腹橫肌可以當作是內建的腰帶。所以腰痛不一定是豎脊肌痛,也不一定是腰方肌痛。通常可以先檢查胸腰筋膜。

許多上班族,雖然沒有運動,但是一搓他的腹部都十分的緊繃,原來是因為上班壓力大,常常不自覺的聳肩與憋氣,進而造成腹部緊繃

喜愛跑健身房的更不用說。在做大重量的時候,使用憋氣與將腹部繃緊的方法(Bracing)而沒有適當放鬆的結果,就是連帶後面的胸腰筋膜和束脊肌也變得異常緊繃,用滾筒和筋膜球怎麼放鬆都放鬆不了,因為問題可能在前方啊!

胸腰筋膜淺層、中層與腰椎的棘突及橫突等結構組成了腰骶部骨筋膜室,其內容納豎脊肌、橫突棘肌群及腰神經後內、外側支、營養血管,此骨筋膜室的存在可能是引起腰痛的解剖學基礎之一。

前群│最深的位置

最主要的功能是連接腹部與腰部,它本身是屬於緻密性結締組織,通過前層筋膜,可以把腹部所產生的張力傳到腰部肌肉群,藉以消散過多的張力。

就更深層了,會連接到橫突的前方,下方會連接髂腰韌帶與髂嵴,上方會形成外側的弓狀韌帶,覆蓋腰方肌的前面。

胸腰筋膜深層位於腰方肌前面,又稱腰方肌筋膜,它與前方的腰大肌筋膜相續,也是腹內筋膜的一部分。腰大肌筋膜與髂肌筋膜組成髂腰筋膜,包被腰大肌和髂肌,向下續於股骨小轉子處。故腰大肌膿腫可順此筋膜向下至股骨內側處。由於炎症刺激,此筋膜增厚,膿腫被限制在此間隙內,有時可達數千毫升。骼腰筋膜也是引起髂腰肌筋膜室綜合徵的重要解剖學基礎,這在腰大肌急性損傷中起重要作用。

就更深層了,會連接到橫突的前方,下方會連接髂腰韌帶與髂嵴,上方會形成外側的弓狀韌帶,覆蓋腰方肌的前面。

胸腰筋膜深層位於腰方肌前面,又稱腰方肌筋膜,它與前方的腰大肌筋膜相續,也是腹內筋膜的一部分。腰大肌筋膜與髂肌筋膜組成髂腰筋膜,包被腰大肌和髂肌,向下續於股骨小轉子處。故腰大肌膿腫可順此筋膜向下至股骨內側處。由於炎症刺激,此筋膜增厚,膿腫被限制在此間隙內,有時可達數千毫升。骼腰筋膜也是引起髂腰肌筋膜室綜合徵的重要解剖學基礎,這在腰大肌急性損傷中起重要作用。

│功能│

1、胸腰筋膜對腰骨盆的功能起著重要的作用,因其可通過附著於其上的肌肉參與活動。背闊肌、臀大肌、腹橫肌和內斜肌可收緊胸腰筋膜,豎脊肌和多裂肌具有使筋膜壁產生張力的作用,並可通過收縮來穩定腰骨盆區脊柱。胸腰筋膜保護著深層、淺層豎脊肌。2、該部分筋膜和橫突尖緊密的連接在一起,向外移行為腹橫肌。所以豎棘肌,腹部肌肉收縮帶動脊柱運動時,胸腰筋膜就作為橋樑作用,一方面傳導肌肉的力量到骨骼引起脊柱的運動,此既是筋膜的第二個功能:動和靜之間的中點。

3、限制脊柱過度運動

脊柱運動方向同側的筋膜起到了中點的作用,對側的筋膜則起到了胸腰筋膜的第三個功能:限制脊柱過度側屈的功能。是所以在脊柱側屈的時候該處筋膜所受到的拉應力是很大的,該處筋膜容易損傷。

│胸腰筋膜的力學傳遞│

Vleeming et al(2013)提出椎旁筋膜管液壓放大器效應(hydraulic amplifier effect of the paraspinal fascial ‘tube),把身體區分為前後(背部與腹部)兩各液壓管,彼此交互作用,維持平衡,例如,當腹橫肌收縮,繃緊腹橫肌腱膜,力量傳到胸腰筋膜層,可以增加胸腰筋膜層所包覆的肌肉群壓力,這壓力可以強化背部肌肉收縮時的力道。根據文獻內容,當腰彎到最底,胸腰筋膜的長度會拉長至原本的130%。此時筋膜組織的變形會在組織內儲存彈性位能(strain-energy),幫助我們在脊椎伸直回來時減少肌肉的做功。

學者指出,此種彈性位能的特性有助於四足動物節省抬頭時所需要的肌肉收縮量(Adams & Dolan, 2007)。因此,若能讓筋膜組織參與在提重物等動作中,將能有效減少伸肌所需要的能量。

胸腰筋膜會從裡面與外面與腰椎跟薦椎相連。往上方並可以影響到肱骨跟肩膀。與腹肌形成一個圓筒狀。上方有橫膈膜,下方有骨盆底肌。因此要把胸腰筋膜視為一個整體來訓練或者檢查。亂拱腰或是過度骨盆前後傾,都會深深影響到他。

腹肌的收縮會增加胸腰筋膜的張力,因此胸腰筋膜能讓腹肌傳遞力量去提供下背部機械性支撐。我們在抬舉重物時,常會強力收縮小腹或暫時憋氣,這是一種身體自然的保護機制。所以慵懶的坐姿且腰椎屈曲過大時,會過度牽張了胸腰筋膜而造成緊繃,降低了力量從腹肌及下背傳遞的速率。

甚至於CST能從下背影響到脊椎,都很有可能是因為影響到腰方肌。近一步影響到呼吸。

甚至於CST能從下背影響到脊椎,都很有可能是因為影響到腰方肌。近一步影響到呼吸。

從此生物特性看來,胸腰筋膜不只增加了伸直肌群的效率,也能提供脊柱的穩定!

│功能症狀│

下面使用的伸展方式主要以背層為主, 從兩個面向切入:1. 中央神經系統CNS:

利用魯菲尼受器(Ruffini receptor)傳遞訊息到中央神經系統, 藉此改變筋膜與周遭組織張力

2. 自主神經系統ANS:

利用呼吸以及間質受器(Interstitial receptor)傳遞訊息給自主神經系統

調控筋膜內的血管壓力與平滑肌組織

在劇烈活動中胸腰筋膜可被扭傷,尤以腰部的損傷更為多見,是腰腿痛原因之一。有慢性腰痛的患者,其筋膜典型性表現是觸診時增厚及缺乏彈性。從理論上說,胸腰筋膜的增厚與彈性降低是因為背闊肌肌張力持續增加導致的過量膠原沉積及豎脊肌收縮變寬導致的筋膜推動力。胸腰筋膜為包容於其內的肌肉提供容納空間或間隔,這些肌肉具有相對於它們的容納空間滑動的特點,纖維化會限制這種正常的滑動特徵。

美式足球的四分衛與棒球的打者或投手其肌肉使用有何不同?答案在於「核心肌群」,更精準的來說是「胸腰筋膜(Thoracolumbar Fascia)」。跟筋肌有何關聯呢?主要的差別在於,前腳(Front throwing leg)對於美式足球NFL四分衛的重要性比較低。想像一下,你不會想要跟棒運動的打擊或是投球一樣踩取寬站姿(Wide Stance),否則被300磅對手一撞,就結束你的球季了。(知名球星Tom Brady,ACL受傷當時的姿勢)

胸腰筋膜的重要性就是在這邊,力量一樣是透過後腳小腿骨的角度(Back Leg Shin Angle))從地面所產生,由於四分衛以較「窄站姿」的方式,力量被轉移到前腳的能力會減少,但力量一樣在筋膜間進行移轉,視必要增加其它的肌群分擔其力量的轉移。因此,當後腳動作完成時,緊繃其引領方向的背闊肌(Lead lat muscle)來移轉承接其力量。

因此對於窄站姿的四分衛球員來說,應該如何加強呢?答案不只是多進行最好的上半身訓練「引體向上(Pull-ups)」來改善背闊肌的肌力,而是進行許多的動作來改善肌力,像是「引體向上(Pull-ups)」及「划船(Rows)」,甚至包含下半身的動作,如「深蹲(Squats)」,因為沒有運動的動作是只放在上半身或下半身的。雖然奧運舉重選手會進行一點傳統式的上半身訓練,但他們要具備極強的闊背肌將沉重的槓鈴維持在他們的肩膀上。

胸腰筋膜的重要性就是在這邊,力量一樣是透過後腳小腿骨的角度(Back Leg Shin Angle))從地面所產生,由於四分衛以較「窄站姿」的方式,力量被轉移到前腳的能力會減少,但力量一樣在筋膜間進行移轉,視必要增加其它的肌群分擔其力量的轉移。因此,當後腳動作完成時,緊繃其引領方向的背闊肌(Lead lat muscle)來移轉承接其力量。

因此對於窄站姿的四分衛球員來說,應該如何加強呢?答案不只是多進行最好的上半身訓練「引體向上(Pull-ups)」來改善背闊肌的肌力,而是進行許多的動作來改善肌力,像是「引體向上(Pull-ups)」及「划船(Rows)」,甚至包含下半身的動作,如「深蹲(Squats)」,因為沒有運動的動作是只放在上半身或下半身的。雖然奧運舉重選手會進行一點傳統式的上半身訓練,但他們要具備極強的闊背肌將沉重的槓鈴維持在他們的肩膀上。

底下這篇2017年pilot study中,調查了健康青少年和特發性脊柱側彎青少年組,其胸腰筋膜超音波圖像的多層與厚度特徵。

實驗組為24位(14女)平均年齡為13.6的青少年,其脊柱側彎角度(Cobb angle)為10~50度,透過超音波在垂直於皮膚的方向,從脊柱的兩側測量胸腰筋膜的厚度。利用Langevin的方法,將胸腰筋膜分為皮下層(SD)和肌肉上層(SM)。胸腰筋膜的一般厚度定義為真皮深層邊界與肌肉表面邊界之間的距離。胸腰筋膜的SM部分是超線性的一個或多個(平面)結構,其厚度被測量為肌肉和筋膜的皮下部分之間的距離。

(健康對照組)

(特發性脊柱側彎組)

在特發性脊柱側彎的青少年組中,胸腰椎筋膜的平均厚度在左側8.3mm,脊柱右側8.0mm。在健康對照組中,胸腰椎筋膜的平均厚度在左側為8.4mm,在脊柱右側為8.8mm,兩組無統計學意義。但在特發性脊柱側彎的青少年中,胸腰段筋膜的肌肉上層(SM)部分增厚:左側脊柱側彎組平均厚度為3.6mm,對照組為2.6mm(p = 0.001),在右側觀察到類似的差異:脊柱側彎組為3.6mm,對照組為2.4mm(p = 0.001)。S型或C型脊柱側彎或胸腰筋膜不對稱性的比較差異無統計學意義(r = -0.035,p = 0.874)。與對照組相比,特發性脊柱側彎青少年胸腰筋膜肌肉上層(SM)有更普遍的多層膜型態(75.0% vs 20.8%)。

(健康對照組)

(特發性脊柱側彎組)

在特發性脊柱側彎的青少年組中,胸腰椎筋膜的平均厚度在左側8.3mm,脊柱右側8.0mm。在健康對照組中,胸腰椎筋膜的平均厚度在左側為8.4mm,在脊柱右側為8.8mm,兩組無統計學意義。但在特發性脊柱側彎的青少年中,胸腰段筋膜的肌肉上層(SM)部分增厚:左側脊柱側彎組平均厚度為3.6mm,對照組為2.6mm(p = 0.001),在右側觀察到類似的差異:脊柱側彎組為3.6mm,對照組為2.4mm(p = 0.001)。S型或C型脊柱側彎或胸腰筋膜不對稱性的比較差異無統計學意義(r = -0.035,p = 0.874)。與對照組相比,特發性脊柱側彎青少年胸腰筋膜肌肉上層(SM)有更普遍的多層膜型態(75.0% vs 20.8%)。