酒神,Bacchus巴克斯,Dionysus狄奧尼索斯

什麼是酒神精神?一位「智者」說,它就是上帝的追隨者和門徒。

古希臘神話里的酒神狄奧尼索斯(Dionysus)與羅馬人信奉的巴克斯(Bacchus)是同一位神祇,他是古代希臘色雷斯人信奉的葡萄酒之神,他不僅握有葡萄酒醉人的力量,還以布施歡樂與慈愛在當時成為極有感召力的神,他推動了古代社會的文明並確立了法則,維護著世界的和平。此外,他還護佑著希臘的農業與戲劇文化。

他是宙斯(Zeus)和塞墨勒公主(Semele)所生的兒子。宙斯的妻子赫拉(Hera)是只醋罈子,凡是宙斯與別人相愛,她一定要作陷害性的報復。赫拉勸誘懷了孕的塞墨勒公主請求宙斯現出本相,以證明愛情的神聖性。原來,宙斯與人間女子相愛時,都以化身出現。在塞墨勒的請求下,宙斯表示同意。宙斯是希臘宗教和神話里的主神,他的威力太大,塞墨勒這個凡間女子無法承受,結果被雷霆擊死。宙斯從塞墨勒的腹中取出未足月的胎兒,縫入自己的大腿。宙斯在這段時間裡成了瘸腿。兒子足月後出生,取名為「狄奧尼索斯」 意思是「宙斯瘸腿」。這樣,狄奧尼索斯出生過兩次。

狄奧尼索斯的生死神奇傳說以及他同美女阿里阿德涅的婚姻,使得他在有些地方,人們幾乎把他和太陽神阿波羅(Apollo)同等對待。酒神的表征是一個由常春藤、葡萄蔓和葡萄果穗纏繞而成的花環,一支杖端有松果形物的圖爾索斯杖和一隻叫坎撤洛斯的雙柄大酒杯。

早在公元前7世紀,古希臘就有了「大酒神節」(Great Dionysia)。每年3月為表示對酒神狄奧尼索斯的敬意,都要在雅典舉行這項活動。人們在筵席上為祭祝酒神狄奧尼索斯所唱的即興歌,稱為「酒神讚歌」(Dithyramb)。與比較莊重的「太陽神讚歌」相比,它以即興抒情合唱詩為特點,並有蘆笛伴奏,朗然起舞的酒神讚歌受到普遍的歡迎。到公元前6世紀左右,酒神讚歌開始負盛譽,並發展成由50名成年男子和男孩組成的合唱隊、在科林斯的狄奧尼索斯大賽會上表演競賽的綜合藝術形式。偉大的酒神讚歌時代也是偉大的希臘抒情合唱詩盛行的時代,井導致了古希臘戲劇、音樂藝術的發展。古希臘的悲劇、喜劇和羊人劇都源於「大酒神節」。

「人們已不再是藝術家,而是藝術品:整個自然的藝術力量就顯露在這種對於恍惚迷醉的恐懼之中。」換句話說,創造性動力——也就是以驅力為形式的力比多——已把個體當作客體而占據了它,或利用它作為一種工具或表達。如果人們可以把與生俱來的本性視為一種「藝術品」,那麼,處於戴奧尼索斯式狀態的人們就自然而然地成了藝術品。不過,人類與生俱來的本性畢竟無關於「藝術品」這個詞彙所指涉的意義,而是純粹的自然。所以,它從來就不是一隻受制於本身與本質的動物,而是一條不受約束的、水流湍急的野溪。為了論述的清晰度以及後續的討論,我在這裡必須強調這一點,因為,尼采曾基於某些原因而忽略了這一點,致使這個問題披上了一層虛假的審美面紗,但在某些地方,他卻又不由自主地揭開這層面紗。

因此,我們也可以從太陽神和酒神和解的象徵中推斷,希臘人的本質存在著一種特別激烈的矛盾。這種現象不啻意味著希臘人對於救贖的渴望,這種渴望讓希臘神話在希臘人民的生活中產生了重大的意義,不過,歐洲從前那些仰慕希臘文化的人士(例如,歌德和席勒等)卻完全忽視了這一點。他們對希臘人的觀察實在過於天真,因為,他們只想在希臘人身上看到自己所缺乏的一切。

在戴奧尼索斯式狀態下,希臘人不但不可能變成藝術品,反而還會被本身強勢的野蠻性所控制而喪失個體性,僅存的集體成分——經由放棄個人的目標——最終會跟集體無意識(das kollektive Unbewußte)以及「人類與生俱來的能力」融為一體。從阿波羅式的節制來說,酒神式的恍惚迷醉的狀態是可鄙的,因為,這種狀態會使人全然忘卻自己以及本身的人性,會使人變成一個純粹的驅力體(Triebwesen)。因此,這兩種驅力彼此開始磨合時,必定會爆發激烈的鬥爭,這是可想而知的。

希臘的文明人的驅力當然有釋放的管道,但那些仰慕希臘文化的人士卻仍一廂情願地臆想,希臘人所展現的就是純粹的美。這個錯誤的認知可以歸咎於當時的人們極度缺乏心理學的知識。實際上,文明人身上由於壓抑而被阻滯的驅力動力往往具有可怕的破壞力,而且遠比原始人的驅力更具危險性,因為,後者在生活中願意讓負面的驅力持續以合理的方式進行宣洩。這也是為什麼,原始人所發動的戰爭的破壞性根本無法和文明國家之間的戰爭相提並論。

希臘人在這方面其實與原始人相去無幾。由於他們已感受到兩相爭鬥的恐怖,因此,他們便透過「形而上的神奇行動」——誠如尼采在《悲劇的誕生》中所表示的——而讓酒神精神逐漸與太陽神精神達成和解。就像其他的看法必須被記錄一樣,我們在這裡也必須把這樣的看法保留下來:太陽神和酒神的對立會造成一些問題,即使「透過『藝術』這個共同的詞彙來調和雙方,頂多也只能達到表面上的和解」。

尼采也跟席勒一樣,顯然傾向於賦予藝術斡旋爭執和救贖的角色,而且他們都一致認為,藝術家的本質會要求回歸自我,他們特殊的創造與表達的可能性一概具有救贖的意義。因此,這個二元對立的問題便落入了審美裡。然而,醜其實也是「美」;在審美之美(Ästhetisch-Schön)的虛假的閃光中,卑鄙和邪惡甚至顯得如此誘人。

尼采已完全忘記,太陽神和酒神的爭鬥及其最終的和解,對於希臘人而言,根本不是審美的問題,而是宗教的問題。依照類比法(Analogie)的原則,洋溢著酒神精神的薩蒂爾慶典,就是一種藉由返回古代而認同神話中的先祖,或直接認同圖騰動物的圖騰慶典。酒神的狂熱崇拜在許多地方都具有神祕的、冥想的特質,無論如何都已對希臘人造成相當強烈的宗教激動的影響。

希臘悲劇起源於宗教儀式,這個事實就跟我們現代的戲劇和中世紀的耶穌受難劇及其純粹的宗教基礎之間的關聯性一樣重要,因此,我們不能只從審美的角度來評斷這些戲劇。審美主義是一種現代的觀點,它雖然可以揭露希臘人狂熱崇拜酒神的心理祕密,卻絕對無法看到或體驗到它的古老的起源。在這方面,尼采也跟席勒一樣,不僅完全忽略了宗教的觀點,而且還以審美的觀點取而代之。

當然,這些與宗教有關的戲劇或神話都具有極度明顯的審美面向,這是人們所不該忽視的。不過,人們如果不以宗教的角度,而只以審美的角度來理解中世紀的基督教,那麼,它真正的特質就會遭到扭曲和膚淺化,就如同人們單單以歷史的角度來理解它一樣。由此可見,要達到真正的了解只能在相同的基礎上,畢竟沒有人會因為已對鐵橋有審美的感受而聲稱,自己已充分掌握鐵橋的本質。所以,人們如果認為,阿波羅和戴奧尼索斯的鬥爭只是一個關於兩種對立的藝術驅力(Kunsttriebe)的問題,這個問題就會以沒有歷史和實質根據的方式被轉移到審美的領域,這麼一來,人們就會依照某種片面的觀點,而無法正確理解它的內容。

這是酒神殘酷的一面,酒有雙重性格,一方面激勵溫暖人心,另一方面害人爛醉。希臘人眼光透徹,他們不能假裝看不到酒的壞處,而只看到怡人的一面。戴奧尼索斯是葡萄酒神,所以他有時候也會犯下可怕又殘忍的大罪。潘修斯的悲劇是無法預防的,希臘人甚至互相耳語著,人在大醉的時候真是會犯下這種大罪的。

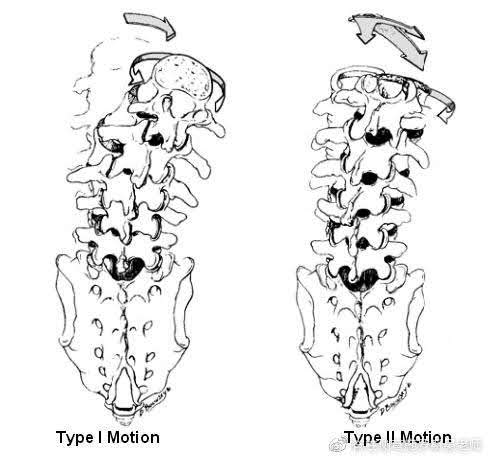

尼采《悲劇的誕生》一書以醉境和夢境分別形容酒神狀態和日神狀態,他說西方文化有兩種驅使力,一為阿波羅精神 (Apollinian),推崇個體性,是個體化原理;一為戴奧尼索斯精神,是普遍化原理。因為戴奧尼索斯祭禮進行中,歌唱隊的歌唱及舞蹈,完全進入忘我失神之狀態中,個體性亦同時泯沒。演劇中同一演員帶上面具,分別扮演著不同的個體,音樂的作用是讓我們投入而自我釋放,讓我們了解個體泯滅時所感到的快樂,生命得以在混忘中得到統合。在悲劇的劇情裡,主角雖然慘遭命運所播弄,但是憑著人類最可貴的強力意志,最終既沒有摧毀我們的求生意志,反而給予我們安慰,並誘導我們繼續去生活。

酒神祭有一種濃烈的巫術特點,人們成群結隊地到處遊蕩,狂歌亂舞,無節制的濫飲,無視神的一切法則。這是一種神秘的自棄狀態,個人在其中不復感覺到自身的存在,獲得了一種與宇宙本體融合為一的體驗。尼采從酒神祭現象中找到了理解悲劇快感的鑰匙。

為了更仔細地描述這兩種「驅力」,尼采便對它們所分別造成的夢和恍惚迷醉(Rausch)的特殊心理狀態進行比較。太陽神的驅力會產生一種類似夢的狀態,酒神的驅力則造成一種類似恍惚迷醉的狀態。尼采認為,所謂的「夢」基本上就是「內在的靈視」,就是「夢境世界的美好假象」。太陽神阿波羅「掌控內在幻想世界的美好的假象」,祂是「一切造型能力的神」,祂是尺度與數量,而且還限制並控制著狂野的、未被馴服的一切。「人們希望……把太陽神阿波羅刻劃成體現個體化原則(principii individuationis)的、崇高的神祇意象。」

尼采雖曾以審美來確保論述的立足點,但由於他特別深刻地處理太陽神與酒神之間的對立問題,而讓他得以如此接近真實,因此,他後來對於酒神精神的體驗幾乎是一個無可避免的結果。尼采在《悲劇的誕生》裡攻擊蘇格拉底,等於是在攻擊那些不受酒神式恣情縱歡影響的理性主義者。尼采的情緒完全符合審美思考所犯下的類似的錯誤,也就是和處理的問題保持一定的距離。尼采當時雖然抱持審美的觀點,但卻已知曉這個問題真正的解決之道,比方說,他會寫道,對立的消除不能透過藝術,而是透過「希臘人意志的形而上的神奇行動」。

尼采在做相關的論述時,把「意志」這個詞彙加上引號,由於他當時受到叔本華強烈的影響,我們便有理由認為,他所提到的「意志」和形而上的意志概念有關。「形而上的」東西對我們來說,具有「無意識的」心理意涵。倘若我們用「無意識的」這個詞語取代尼采論述裡的「形而上的」,那麼,解決這個對立問題的答案就從「形而上的神奇行動」變成了無意識的「神奇行動」。「神奇」是非理性的,神奇的行動就是一種無意識的、非理性的行為,它的形成並沒有受到理性以及目標明確的意向的支持,也不是來自人類才智的任何構想。它算是自然界生育萬物的現象,而且還成為人們熱切的期待、信仰以及希望的結晶。

更深入地檢視「太陽神精神」和「酒神精神」這兩個概念的心理性質。首先,讓我們來思考酒神精神:尼采對這種精神的闡釋直接使我們看到,它是一種發揮與開展——即歌德所比喻的「心臟的向外舒張」——一種遍及全世界的運動,就如同席勒在他的詩作〈歡樂頌〉(Ode an die Freude)裡所描述的:

這是酒神精神的發揚光大,是一切感知最澎湃的流動。它是無法遏止的噴發,猶如烈性最強的葡萄酒對於感官的麻醉。它是一種具有最高意義的醉態。

在酒神式狀態裡,「感知」的心理要素具有最高的參與度,不論是感官感知(Sinnesempfindung)或情緒感知(Affektempfindung)。這種狀態還關係到與感知要素密不可分的情感的外傾,也就是我們所謂的「情感感知」(Gefühlsempfindung)。此外,在這種狀態下,會有更多情緒爆發出來,也就是某種具有驅力性和盲目的強制性,尤其是透過身體方面的疾病所表現出來的東西。相對於酒神精神,太陽神精神則是一種對節制、對受制於均衡的情感的察覺,以及對美的內在意象的察覺。如果與夢境相比較,太陽神精神狀態的特質就會清楚地顯現出來:它是一種內省的狀態,一種轉向內在、轉向永恆觀念的夢境世界的沉思狀態,也就是一種內傾狀態。

我們的內傾和外傾這兩種機制與太陽神和酒神精神的相似性,幾乎是無可置疑的。不過,如果我們滿足於這種相似性,就無法完全正確地判斷尼采所提出的一些概念。

內傾狀態如果成為個體的習慣,個體與觀念世界的關係就會出現分化;同樣地,外傾狀態如果成為個體的習慣,個體和外在客體的關係就會出現分化。然而,尼采卻沒有在他的太陽神精神和酒神精神的概念裡,談到這些分化。酒神式情感含有情緒感知所具備的、絕對古老而原始的性質,並不是純粹從某種與驅力有關的東西分化,而成為某種靈活的要素。此外,這種靈活的要素在外傾者身上,會順從理性的指示,而且還樂於成為效勞於理性的工具。

同樣地,尼采也沒有在他的內傾概念裡提到個體與觀念的純粹關係和分化關係;實際上,這種關係——不論是受制於感官,或由創造性所產生——會脫離具象的直觀(Anschauung),而成為抽象與純粹的形式。內傾的太陽神精神是一種內在的察覺,是觀念世界的直覺。如果把它和夢做比較,我們就可以清楚地看到,尼采一方面把這種狀態視為純粹的具象的直觀,另一方面又把它當作純粹的意象。

無法將以上這些特徵所意味的特殊性歸入我們的內傾或外傾的概念。以沉思為主要態度的人們會基於直觀內在意象的太陽神精神狀態,而在符合智識思考的本質裡,處理自己所得到的訊息,觀念便由此而產生;以情感為主要態度的人們也會出現類似的過程,內在意象會徹底被情感滲透(Durchfühlung),從而產生能與思維所產生的觀念相契合的情感觀念(Gefühlsidee)。由此可見,觀念可以是思維的觀念,也可以是情感的觀念,比方說,祖國、自由、上帝和永恆等。這兩種傾向的人對於外在訊息的處理,都是根據理性和邏輯的原則。

除此之外,還存在另一種完全不同的觀點,也就是主張理性和邏輯的處理是無效的審美觀點。在內傾者身上,審美的觀點會停留在觀念的直觀上,而且會促使直覺和內在意象的直觀有所發展;在外傾者身上,審美的觀點則停留在感知上,而且會促使感官、本能和易感性有所發展。思考和情感對於審美的觀點來說,都不是觀念的內在察覺的原則,而純粹只是內在意象的直觀或感官感知的衍生物罷了!

因此,尼采的概念便把我們引向了第三和第四種心理類型的原則,即直覺型和感知型。相對於思考型和情感型這兩種理性類型,我們可以把直覺型和感知型歸類為審美類型。直覺型和感知型雖然跟兩種理性類型一樣,都具有內傾和外傾的機制,不過,它們卻不像思考型會對於內在意象的察覺和直觀進行思考,也不會像情感型會讓內在意象的情緒內容出現情感的分化。直覺會把無意識的察覺提升為某種已分化的功能,並透過這種功能來適應外在的世界。

此外,個體對於環境的適應,也依賴本身透過特別精細而敏銳地察覺和解析模糊意識的刺激而取得的無意識的指示。當然,直覺功能的非理性以及無意識的特質都讓我們難以對它有所描述。如果我們把直覺功能和蘇格拉底所謂的惡魔相比較,就會發現,蘇格拉底非比尋常的理性態度會極力壓抑直覺功能,而致使直覺功能因為缺乏通往意識的直接管道,而只能以具體的和幻覺的方式運作。直覺型的人就處於這種情況。

感知型在各方面都與直覺型相反。感知型只以感官感知的要素為基礎,他的心理定向於驅力和感知,因此,完全依賴實際的刺激。

尼采不僅重視直覺的心理功能,也強調感知和驅力的心理功能,這個事實正好凸顯出他個人的心理特質。這位存在主義哲學家應該算是具有內傾趨向的直覺型:早在尼采那本初試啼聲的哲學論著《悲劇的誕生》裡,我們就可以看到,身為直覺型的他所特有的直覺的、藝術的創造方式,不過,還是以他後來出版的《查拉圖斯特拉如是說》最能表現這種特徵。至於尼采內傾的、智識的那一面則充分表現在他那些箴言式的著作裡,這些作品雖富有強烈的情感色彩,卻也體現了十八世紀法國知識分子所特有的、極具批判性的唯智主義。

一般說來,身為直覺型的他著實欠缺理性的節制和堅定。他在《悲劇的誕生》這本處女作裡,不自覺地讓個人的心理事實成為該書的焦點,這一點不僅不令人詫異,而且還符合他那種主要透過內在來察覺外在、有時甚至還必須犧牲實在性的直覺態度。尼采便透過這種直覺的態度,而得以深刻地洞察出本身無意識的酒神性質。就我們所知,他那種粗野的、未經修飾的無意識形式早已透露在著作裡的種種情欲的暗示中,不過,要等到他的精神疾病發作之後,才浮現在意識的表層。尼采在義大利北部大城都靈(Turin)精神崩潰後,身邊的友人和親人在整理他留下的一些未發表的手稿時,往往基於道德和審美的顧慮,而刪除其中某些富有其個人心理意義的內容。從心理學的角度來看,這實在相當令人惋惜。

他是宙斯(Zeus)和塞墨勒公主(Semele)所生的兒子。宙斯的妻子赫拉(Hera)是只醋罈子,凡是宙斯與別人相愛,她一定要作陷害性的報復。赫拉勸誘懷了孕的塞墨勒公主請求宙斯現出本相,以證明愛情的神聖性。原來,宙斯與人間女子相愛時,都以化身出現。在塞墨勒的請求下,宙斯表示同意。宙斯是希臘宗教和神話里的主神,他的威力太大,塞墨勒這個凡間女子無法承受,結果被雷霆擊死。宙斯從塞墨勒的腹中取出未足月的胎兒,縫入自己的大腿。宙斯在這段時間裡成了瘸腿。兒子足月後出生,取名為「狄奧尼索斯」 意思是「宙斯瘸腿」。這樣,狄奧尼索斯出生過兩次。

狄奧尼索斯的生死神奇傳說以及他同美女阿里阿德涅的婚姻,使得他在有些地方,人們幾乎把他和太陽神阿波羅(Apollo)同等對待。酒神的表征是一個由常春藤、葡萄蔓和葡萄果穗纏繞而成的花環,一支杖端有松果形物的圖爾索斯杖和一隻叫坎撤洛斯的雙柄大酒杯。

早在公元前7世紀,古希臘就有了「大酒神節」(Great Dionysia)。每年3月為表示對酒神狄奧尼索斯的敬意,都要在雅典舉行這項活動。人們在筵席上為祭祝酒神狄奧尼索斯所唱的即興歌,稱為「酒神讚歌」(Dithyramb)。與比較莊重的「太陽神讚歌」相比,它以即興抒情合唱詩為特點,並有蘆笛伴奏,朗然起舞的酒神讚歌受到普遍的歡迎。到公元前6世紀左右,酒神讚歌開始負盛譽,並發展成由50名成年男子和男孩組成的合唱隊、在科林斯的狄奧尼索斯大賽會上表演競賽的綜合藝術形式。偉大的酒神讚歌時代也是偉大的希臘抒情合唱詩盛行的時代,井導致了古希臘戲劇、音樂藝術的發展。古希臘的悲劇、喜劇和羊人劇都源於「大酒神節」。

酒神精神&悲劇本質

希臘神話的酒神精神

酒神精神則是驅力的放縱,是人類的獸性和神性裡不受約束的生命動力的釋放。因此,在古希臘神話的酒神合唱歌舞隊中,人類往往以上半身為神、下半身為公羊的森林之神薩蒂爾(Satyr)的造型登場。酒神精神既是對於破壞個體化原則的恐懼,同時也是「狂歡的陶醉」。因此,酒神精神可以被比作恍惚迷醉,這種狀態可以讓個體消融在集體驅力和集體內容當中,而且還可以透過這個世界而將封閉的自我徹底裂解開來。所以,在酒神的精神裡,人們會湊在一起,「就連疏離的、帶有敵意的、或受到奴役的大自然也再度慶祝與他那回頭浪子(人類)的和解。」每個人都覺得和身邊的人「合而為一」(「不只是和解、融洽和團結」),在這種情況下,個體性必須完全被揚棄。「人們已不再是藝術家,而是藝術品:整個自然的藝術力量就顯露在這種對於恍惚迷醉的恐懼之中。」換句話說,創造性動力——也就是以驅力為形式的力比多——已把個體當作客體而占據了它,或利用它作為一種工具或表達。如果人們可以把與生俱來的本性視為一種「藝術品」,那麼,處於戴奧尼索斯式狀態的人們就自然而然地成了藝術品。不過,人類與生俱來的本性畢竟無關於「藝術品」這個詞彙所指涉的意義,而是純粹的自然。所以,它從來就不是一隻受制於本身與本質的動物,而是一條不受約束的、水流湍急的野溪。為了論述的清晰度以及後續的討論,我在這裡必須強調這一點,因為,尼采曾基於某些原因而忽略了這一點,致使這個問題披上了一層虛假的審美面紗,但在某些地方,他卻又不由自主地揭開這層面紗。

因此,我們也可以從太陽神和酒神和解的象徵中推斷,希臘人的本質存在著一種特別激烈的矛盾。這種現象不啻意味著希臘人對於救贖的渴望,這種渴望讓希臘神話在希臘人民的生活中產生了重大的意義,不過,歐洲從前那些仰慕希臘文化的人士(例如,歌德和席勒等)卻完全忽視了這一點。他們對希臘人的觀察實在過於天真,因為,他們只想在希臘人身上看到自己所缺乏的一切。

在戴奧尼索斯式狀態下,希臘人不但不可能變成藝術品,反而還會被本身強勢的野蠻性所控制而喪失個體性,僅存的集體成分——經由放棄個人的目標——最終會跟集體無意識(das kollektive Unbewußte)以及「人類與生俱來的能力」融為一體。從阿波羅式的節制來說,酒神式的恍惚迷醉的狀態是可鄙的,因為,這種狀態會使人全然忘卻自己以及本身的人性,會使人變成一個純粹的驅力體(Triebwesen)。因此,這兩種驅力彼此開始磨合時,必定會爆發激烈的鬥爭,這是可想而知的。

希臘的文明人的驅力當然有釋放的管道,但那些仰慕希臘文化的人士卻仍一廂情願地臆想,希臘人所展現的就是純粹的美。這個錯誤的認知可以歸咎於當時的人們極度缺乏心理學的知識。實際上,文明人身上由於壓抑而被阻滯的驅力動力往往具有可怕的破壞力,而且遠比原始人的驅力更具危險性,因為,後者在生活中願意讓負面的驅力持續以合理的方式進行宣洩。這也是為什麼,原始人所發動的戰爭的破壞性根本無法和文明國家之間的戰爭相提並論。

希臘人在這方面其實與原始人相去無幾。由於他們已感受到兩相爭鬥的恐怖,因此,他們便透過「形而上的神奇行動」——誠如尼采在《悲劇的誕生》中所表示的——而讓酒神精神逐漸與太陽神精神達成和解。就像其他的看法必須被記錄一樣,我們在這裡也必須把這樣的看法保留下來:太陽神和酒神的對立會造成一些問題,即使「透過『藝術』這個共同的詞彙來調和雙方,頂多也只能達到表面上的和解」。

尼采也跟席勒一樣,顯然傾向於賦予藝術斡旋爭執和救贖的角色,而且他們都一致認為,藝術家的本質會要求回歸自我,他們特殊的創造與表達的可能性一概具有救贖的意義。因此,這個二元對立的問題便落入了審美裡。然而,醜其實也是「美」;在審美之美(Ästhetisch-Schön)的虛假的閃光中,卑鄙和邪惡甚至顯得如此誘人。

尼采已完全忘記,太陽神和酒神的爭鬥及其最終的和解,對於希臘人而言,根本不是審美的問題,而是宗教的問題。依照類比法(Analogie)的原則,洋溢著酒神精神的薩蒂爾慶典,就是一種藉由返回古代而認同神話中的先祖,或直接認同圖騰動物的圖騰慶典。酒神的狂熱崇拜在許多地方都具有神祕的、冥想的特質,無論如何都已對希臘人造成相當強烈的宗教激動的影響。

希臘悲劇起源於宗教儀式,這個事實就跟我們現代的戲劇和中世紀的耶穌受難劇及其純粹的宗教基礎之間的關聯性一樣重要,因此,我們不能只從審美的角度來評斷這些戲劇。審美主義是一種現代的觀點,它雖然可以揭露希臘人狂熱崇拜酒神的心理祕密,卻絕對無法看到或體驗到它的古老的起源。在這方面,尼采也跟席勒一樣,不僅完全忽略了宗教的觀點,而且還以審美的觀點取而代之。

當然,這些與宗教有關的戲劇或神話都具有極度明顯的審美面向,這是人們所不該忽視的。不過,人們如果不以宗教的角度,而只以審美的角度來理解中世紀的基督教,那麼,它真正的特質就會遭到扭曲和膚淺化,就如同人們單單以歷史的角度來理解它一樣。由此可見,要達到真正的了解只能在相同的基礎上,畢竟沒有人會因為已對鐵橋有審美的感受而聲稱,自己已充分掌握鐵橋的本質。所以,人們如果認為,阿波羅和戴奧尼索斯的鬥爭只是一個關於兩種對立的藝術驅力(Kunsttriebe)的問題,這個問題就會以沒有歷史和實質根據的方式被轉移到審美的領域,這麼一來,人們就會依照某種片面的觀點,而無法正確理解它的內容。

酒神與日神

酒神精神(Dionysian)在《悲劇的誕生》中,尼採運用這兩個術語解釋了古希臘文明發展的獨特性,這兩個術語在希臘悲劇中起著相當重要作用。

阿波羅(日神)原則講求實事求是、理性和秩序,日神使人沉浸於夢幻般審美狀態,忘卻人生的悲劇性本質。日神精神固然可貴,但是容易讓生命中某些美好喪失殆盡。

狄俄尼索斯(酒神)原則與狂熱、過度和不穩定聯繫在一起。在這些戲劇表演中,合唱的作用至關重要,因為它使得孤立的阿波羅式的個人,成為整個歡樂的酒神群體的一部分,這個群體讚美生活,接受生命的反覆無常,在悲劇的陶醉中直視人生的痛苦,並把這種痛苦轉化為審美快樂,「永恆的本原的藝術力量。」希臘悲劇達到兩種氣質的平衡,通過這種調和作用,希臘悲劇使得希臘人和希臘文明格外與眾不同。尼采往往用這個典範來衡量後來文明的不充分成就。悲劇是日神和酒神的結合,在本質上是酒神精神。

阿波羅(日神)原則講求實事求是、理性和秩序,日神使人沉浸於夢幻般審美狀態,忘卻人生的悲劇性本質。日神精神固然可貴,但是容易讓生命中某些美好喪失殆盡。

狄俄尼索斯(酒神)原則與狂熱、過度和不穩定聯繫在一起。在這些戲劇表演中,合唱的作用至關重要,因為它使得孤立的阿波羅式的個人,成為整個歡樂的酒神群體的一部分,這個群體讚美生活,接受生命的反覆無常,在悲劇的陶醉中直視人生的痛苦,並把這種痛苦轉化為審美快樂,「永恆的本原的藝術力量。」希臘悲劇達到兩種氣質的平衡,通過這種調和作用,希臘悲劇使得希臘人和希臘文明格外與眾不同。尼采往往用這個典範來衡量後來文明的不充分成就。悲劇是日神和酒神的結合,在本質上是酒神精神。

尼采《悲劇的誕生》一書以醉境和夢境分別形容酒神狀態和日神狀態,他說西方文化有兩種驅使力,一為阿波羅精神 (Apollinian),推崇個體性,是個體化原理;一為戴奧尼索斯精神,是普遍化原理。因為戴奧尼索斯祭禮進行中,歌唱隊的歌唱及舞蹈,完全進入忘我失神之狀態中,個體性亦同時泯沒。演劇中同一演員帶上面具,分別扮演著不同的個體,音樂的作用是讓我們投入而自我釋放,讓我們了解個體泯滅時所感到的快樂,生命得以在混忘中得到統合。在悲劇的劇情裡,主角雖然慘遭命運所播弄,但是憑著人類最可貴的強力意志,最終既沒有摧毀我們的求生意志,反而給予我們安慰,並誘導我們繼續去生活。

日神祭和酒神祭

古希臘人在日神祭上,手持月桂枝,次序井然,翩翩向阿波羅神廟移動,場面莊嚴肅穆。「在這些神靈的明麗陽光下,人感到生存是值得努力追求的。」尼采認為,一切以美的形象見長的藝術和史詩都起源於日神祭。酒神祭有一種濃烈的巫術特點,人們成群結隊地到處遊蕩,狂歌亂舞,無節制的濫飲,無視神的一切法則。這是一種神秘的自棄狀態,個人在其中不復感覺到自身的存在,獲得了一種與宇宙本體融合為一的體驗。尼采從酒神祭現象中找到了理解悲劇快感的鑰匙。

有了幻境,有了形象,悲劇一方面是體現酒神的歌隊,另一方面是日神的戲劇般的幻境,於是,日神和酒神兩種藝術境界在古希臘悲劇中得到了完美的結合,也進一步成為希臘悲劇的根源和本質,但是酒神的比例會較大一些。

為了更仔細地描述這兩種「驅力」,尼采便對它們所分別造成的夢和恍惚迷醉(Rausch)的特殊心理狀態進行比較。太陽神的驅力會產生一種類似夢的狀態,酒神的驅力則造成一種類似恍惚迷醉的狀態。尼采認為,所謂的「夢」基本上就是「內在的靈視」,就是「夢境世界的美好假象」。太陽神阿波羅「掌控內在幻想世界的美好的假象」,祂是「一切造型能力的神」,祂是尺度與數量,而且還限制並控制著狂野的、未被馴服的一切。「人們希望……把太陽神阿波羅刻劃成體現個體化原則(principii individuationis)的、崇高的神祇意象。」

尼采雖曾以審美來確保論述的立足點,但由於他特別深刻地處理太陽神與酒神之間的對立問題,而讓他得以如此接近真實,因此,他後來對於酒神精神的體驗幾乎是一個無可避免的結果。尼采在《悲劇的誕生》裡攻擊蘇格拉底,等於是在攻擊那些不受酒神式恣情縱歡影響的理性主義者。尼采的情緒完全符合審美思考所犯下的類似的錯誤,也就是和處理的問題保持一定的距離。尼采當時雖然抱持審美的觀點,但卻已知曉這個問題真正的解決之道,比方說,他會寫道,對立的消除不能透過藝術,而是透過「希臘人意志的形而上的神奇行動」。

尼采在做相關的論述時,把「意志」這個詞彙加上引號,由於他當時受到叔本華強烈的影響,我們便有理由認為,他所提到的「意志」和形而上的意志概念有關。「形而上的」東西對我們來說,具有「無意識的」心理意涵。倘若我們用「無意識的」這個詞語取代尼采論述裡的「形而上的」,那麼,解決這個對立問題的答案就從「形而上的神奇行動」變成了無意識的「神奇行動」。「神奇」是非理性的,神奇的行動就是一種無意識的、非理性的行為,它的形成並沒有受到理性以及目標明確的意向的支持,也不是來自人類才智的任何構想。它算是自然界生育萬物的現象,而且還成為人們熱切的期待、信仰以及希望的結晶。

更深入地檢視「太陽神精神」和「酒神精神」這兩個概念的心理性質。首先,讓我們來思考酒神精神:尼采對這種精神的闡釋直接使我們看到,它是一種發揮與開展——即歌德所比喻的「心臟的向外舒張」——一種遍及全世界的運動,就如同席勒在他的詩作〈歡樂頌〉(Ode an die Freude)裡所描述的:

這是酒神精神的發揚光大,是一切感知最澎湃的流動。它是無法遏止的噴發,猶如烈性最強的葡萄酒對於感官的麻醉。它是一種具有最高意義的醉態。

在酒神式狀態裡,「感知」的心理要素具有最高的參與度,不論是感官感知(Sinnesempfindung)或情緒感知(Affektempfindung)。這種狀態還關係到與感知要素密不可分的情感的外傾,也就是我們所謂的「情感感知」(Gefühlsempfindung)。此外,在這種狀態下,會有更多情緒爆發出來,也就是某種具有驅力性和盲目的強制性,尤其是透過身體方面的疾病所表現出來的東西。相對於酒神精神,太陽神精神則是一種對節制、對受制於均衡的情感的察覺,以及對美的內在意象的察覺。如果與夢境相比較,太陽神精神狀態的特質就會清楚地顯現出來:它是一種內省的狀態,一種轉向內在、轉向永恆觀念的夢境世界的沉思狀態,也就是一種內傾狀態。

我們的內傾和外傾這兩種機制與太陽神和酒神精神的相似性,幾乎是無可置疑的。不過,如果我們滿足於這種相似性,就無法完全正確地判斷尼采所提出的一些概念。

內傾狀態如果成為個體的習慣,個體與觀念世界的關係就會出現分化;同樣地,外傾狀態如果成為個體的習慣,個體和外在客體的關係就會出現分化。然而,尼采卻沒有在他的太陽神精神和酒神精神的概念裡,談到這些分化。酒神式情感含有情緒感知所具備的、絕對古老而原始的性質,並不是純粹從某種與驅力有關的東西分化,而成為某種靈活的要素。此外,這種靈活的要素在外傾者身上,會順從理性的指示,而且還樂於成為效勞於理性的工具。

同樣地,尼采也沒有在他的內傾概念裡提到個體與觀念的純粹關係和分化關係;實際上,這種關係——不論是受制於感官,或由創造性所產生——會脫離具象的直觀(Anschauung),而成為抽象與純粹的形式。內傾的太陽神精神是一種內在的察覺,是觀念世界的直覺。如果把它和夢做比較,我們就可以清楚地看到,尼采一方面把這種狀態視為純粹的具象的直觀,另一方面又把它當作純粹的意象。

無法將以上這些特徵所意味的特殊性歸入我們的內傾或外傾的概念。以沉思為主要態度的人們會基於直觀內在意象的太陽神精神狀態,而在符合智識思考的本質裡,處理自己所得到的訊息,觀念便由此而產生;以情感為主要態度的人們也會出現類似的過程,內在意象會徹底被情感滲透(Durchfühlung),從而產生能與思維所產生的觀念相契合的情感觀念(Gefühlsidee)。由此可見,觀念可以是思維的觀念,也可以是情感的觀念,比方說,祖國、自由、上帝和永恆等。這兩種傾向的人對於外在訊息的處理,都是根據理性和邏輯的原則。

除此之外,還存在另一種完全不同的觀點,也就是主張理性和邏輯的處理是無效的審美觀點。在內傾者身上,審美的觀點會停留在觀念的直觀上,而且會促使直覺和內在意象的直觀有所發展;在外傾者身上,審美的觀點則停留在感知上,而且會促使感官、本能和易感性有所發展。思考和情感對於審美的觀點來說,都不是觀念的內在察覺的原則,而純粹只是內在意象的直觀或感官感知的衍生物罷了!

因此,尼采的概念便把我們引向了第三和第四種心理類型的原則,即直覺型和感知型。相對於思考型和情感型這兩種理性類型,我們可以把直覺型和感知型歸類為審美類型。直覺型和感知型雖然跟兩種理性類型一樣,都具有內傾和外傾的機制,不過,它們卻不像思考型會對於內在意象的察覺和直觀進行思考,也不會像情感型會讓內在意象的情緒內容出現情感的分化。直覺會把無意識的察覺提升為某種已分化的功能,並透過這種功能來適應外在的世界。

此外,個體對於環境的適應,也依賴本身透過特別精細而敏銳地察覺和解析模糊意識的刺激而取得的無意識的指示。當然,直覺功能的非理性以及無意識的特質都讓我們難以對它有所描述。如果我們把直覺功能和蘇格拉底所謂的惡魔相比較,就會發現,蘇格拉底非比尋常的理性態度會極力壓抑直覺功能,而致使直覺功能因為缺乏通往意識的直接管道,而只能以具體的和幻覺的方式運作。直覺型的人就處於這種情況。

感知型在各方面都與直覺型相反。感知型只以感官感知的要素為基礎,他的心理定向於驅力和感知,因此,完全依賴實際的刺激。

尼采不僅重視直覺的心理功能,也強調感知和驅力的心理功能,這個事實正好凸顯出他個人的心理特質。這位存在主義哲學家應該算是具有內傾趨向的直覺型:早在尼采那本初試啼聲的哲學論著《悲劇的誕生》裡,我們就可以看到,身為直覺型的他所特有的直覺的、藝術的創造方式,不過,還是以他後來出版的《查拉圖斯特拉如是說》最能表現這種特徵。至於尼采內傾的、智識的那一面則充分表現在他那些箴言式的著作裡,這些作品雖富有強烈的情感色彩,卻也體現了十八世紀法國知識分子所特有的、極具批判性的唯智主義。

一般說來,身為直覺型的他著實欠缺理性的節制和堅定。他在《悲劇的誕生》這本處女作裡,不自覺地讓個人的心理事實成為該書的焦點,這一點不僅不令人詫異,而且還符合他那種主要透過內在來察覺外在、有時甚至還必須犧牲實在性的直覺態度。尼采便透過這種直覺的態度,而得以深刻地洞察出本身無意識的酒神性質。就我們所知,他那種粗野的、未經修飾的無意識形式早已透露在著作裡的種種情欲的暗示中,不過,要等到他的精神疾病發作之後,才浮現在意識的表層。尼采在義大利北部大城都靈(Turin)精神崩潰後,身邊的友人和親人在整理他留下的一些未發表的手稿時,往往基於道德和審美的顧慮,而刪除其中某些富有其個人心理意義的內容。從心理學的角度來看,這實在相當令人惋惜。