美分離出近八千種人體消化道菌株样本

人體消化道是成千上萬種不同細菌的家園。美國麻省理工學院和布羅德研究所目前已分離保存了近8000種人體消化道菌株的樣本,並揭示了其遺傳和代謝背景。相關研究發表在最新一期《自然·醫學》上。

研究小組在長達兩年的時間裡收集了大約90人的糞便樣本,深入了解了微生物種群在個體內的變化情況。這項研究的重點是生活在波士頓地區的人們,但研究小組也在收集來自全球各地的更多樣本,希望能夠保留生活在工業化社會中的人們所沒有的微生物菌株。

研究人員從主導人類胃腸道的6種主要細菌門類中分離出總共7758種菌株,並對其中3632個菌株進行了全基因組測序。通過分析單個宿主中微生物種群隨時間的變化,發現了菌株之間的一些新的相互作用。在一個案例中,他們發現3種相關的擬桿菌菌株在宿主體內共存,所有這些菌株似乎都與宿主體內的一個祖先菌株不同;在另一個案例中,一株菌株幾乎在一夜之間完全取代了相同物種的相關菌株。

研究人員還測量了糞便樣本中發現的許多代謝物的數量。該分析顯示,氨基酸水平的變化與單個人體內微生物種群隨時間的變化密切相關。而且,不同人群中微生物種群組成的差異與不同水平的膽汁酸密切相關,膽汁酸有助於消化。研究小組將在未來研究中繼續探究這些氨基酸和膽汁酸水平差異的產生原因。

本研究所分離的細菌菌株樣本的所有數據已提供在線,使其他科學家能夠研究這些菌株的功能及其在人類健康中的潛在作用。

研究人員表示,全面和高分辨率的細菌分離物收集開啟了機制性研究生活方式如何塑造人體腸道微生物組、新陳代謝和炎症的可能性。該數據集(BIO-ML)有助於揭示人體腸道中微生物種群的動態變化,並幫助科學家開發針對多種疾病的新療法。

腸道內的微生物有多少?過去只能說,成千上萬種,好幾公斤重。而此次通過“拉網式”調查,擬出了相對詳盡的清單。過去只能籠統地說,腸道菌群在消化和免疫中是不可或缺的主角;而通過觀察它們隨時間的變化,以及分析代謝物,將辨認出每一種微生物的角色,由此醫治各種頑疾。

順便說說什麼是腸道菌相(human gut microbiota)?

食物的消化真的單純靠腸胃蠕動,就可以完整消化嗎?其實,在我們的腸胃道裡面,住著一群肉眼無法看見得腸道菌,他們是消化的主要工人。

從我們一離開母體接觸到外界,就開始培養屬於自己的腸道菌,其中有99%就坐落於腸道之中。人類腸道提供微生物居住與營養,而腸道菌則將無法消化的醣類發酵,產生短鏈脂肪酸、合成維他命、幫助消化、轉換膽鹽、提供尿素酶活性平衡體內的氮,以及代謝藥物,這樣一個互利共生的狀態會陪伴我們一生。根據已發表的期刊文獻估計,腸道菌數量是人體總細胞數 (60兆) 的10倍、人體基因數 (兩萬多個) 的150倍。

腸道除了是消化器官外,也是人體最重要的免疫器官之一,因為腸道中同時充滿了各種外來及內生的毒素;此外,當腸道發炎時,腸道菌可能會穿過腸道而進入血液,同時,身體會啟動免疫防禦機制,避免毒物及細菌入侵,引起感冒、感染。然而,腸道還有人體「第二個大腦」之稱(太陽神經叢),腸道內層分佈許多神經,匯集訊息致中樞神經,再透過「腦腸軸線 (gut-brain axis)」與大腦相互影響。腦腸軸線也是近年很夯的研究範疇,已知腸躁症、憂鬱症、焦慮症…等身心疾病,都與腦腸軸線有相關。

腸道的菌叢有千百種,為因應腸道環境的變化,腸道菌需要隨之改變,但得保持動態平衡以確保腸道菌的恆定,一旦動態平衡受破壞,則會引發疾病產生,因此腸道菌群攸關身體健康與否。

1. 利用無菌鼠 (Germ free mice) 研究腸道菌的角色

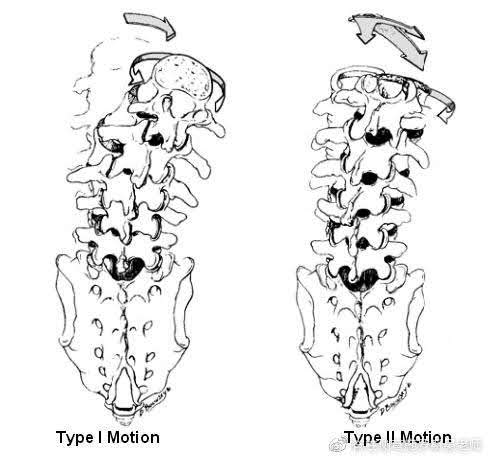

圖一、正常鼠與無菌鼠差異

無菌鼠的腸道並不健康,有盲腸腫大、腸表面積減少、微絨毛變薄、腸道淋巴細胞減少的情況。

無菌鼠的腸道並不健康,有盲腸腫大、腸表面積減少、微絨毛變薄、腸道淋巴細胞減少的情況。2. 免疫過敏

無菌鼠一出生就得生長於無菌箱中,因免疫系統不健全,所以出了無菌箱就可能因感染而死亡。另外,有研究顯示,無菌鼠或以抗生素打亂腸道菌的老鼠,血清中免疫球蛋白IgE濃度明顯高於正常小鼠,使全身呈現發炎過敏現象;如果給予無菌鼠特定腸道菌,則有助於減輕發炎與過敏現象。

3. 能量代謝

飲食方面,吃得比正常小鼠多,但體脂肪反而比正常小鼠低!大腸中的腸道菌可回收小腸未完全消化吸收的營養,這是哺乳動物為在自然界中生存而演化出來的共生機制。無菌鼠體內因無腸道菌,大量的脂肪、蛋白質未經消化分解而進入大腸內,大腸中嗜吃脂肪的革蘭氏陰性菌就會大量增加,產生許多脂多醣 (Lipopolysaccharide) 進入血液,進而引發慢性發炎,長期下來會導致肥胖、糖尿病等各種代謝症候群。

反之,如果大量攝取高纖食物,這些不易消化的纖維素進入腸道,不僅會吸附排除腸道中的毒素,還能使分解纖維的好菌增生,產生大量的短鏈脂肪酸,使腸道保持弱酸性,抑制壞菌生長,這些短鏈脂肪酸也可被腸道細胞吸收作為能量,並且增強免疫等生理功能。

4. 神經心理

加拿大多倫多大學的謝曼(Philips Sherman)發表在2011年《腸道》(Gut)的研究,甚至指出腸道菌與記憶有關。當老鼠被病菌感染,再施予精神壓力時,腸道菌一時大亂,記憶測試的分數也大幅衰退,但是如果同時給予適當的益生菌、維持腸道菌的均衡時,即使施加再大的壓力,記憶測試得分也完全不受影響。

腸道菌從哪裡來呢?

胎兒在子宮裡面是屬於無菌狀態,經由產道生出來時,母親產道中的細菌就會進入胎兒體內。而出生後,所接觸到的人、奶、衣服,甚至空氣都會帶不同菌給嬰兒。腸道菌哪些是好菌?哪些是壞菌呢?

好菌

:雙叉乳酸桿菌、嗜酸乳酸桿菌、乳酸鏈球菌

:雙叉乳酸桿菌、嗜酸乳酸桿菌、乳酸鏈球菌壞菌

:大腸桿菌、葡萄球菌、梭菌

:大腸桿菌、葡萄球菌、梭菌自然產與剖腹產的嬰兒腸道菌叢是不一樣的!

自然分娩的嬰兒,母親的腸道菌、產道菌以及哺乳方式,會影響嬰兒早期腸道菌相。而剖腹產嬰兒腸道中,雙叉感菌屬 (Bifidobacteria,俗稱比菲德氏菌) 與脆弱擬桿菌等厭氧菌特別少,反而是困難腸梭菌 (Clostridium difficile) 及大腸桿菌等壞菌特別多,而這樣的菌相會影響腸道免疫的發展!所以剖腹產嬰兒通常得花一個月以上的時間,才能恢復到與自然分娩嬰兒類似的菌相。

喝母奶與配方奶的嬰兒,腸道菌相也不同呦!

喝母乳的嬰兒腸道菌會以雙叉感菌為優勢菌,而喝配方奶的嬰兒腸道菌種類就很多,梭桿菌、腸桿菌、葡萄球菌、鏈球菌等壞菌的數量都不少!其中最該注意的是,感染困難腸梭菌的機率遠比喝母乳的嬰兒高出許多!

困難梭狀桿菌,是種厭氧性革蘭氏陽性桿菌,其毒素會附著在腸道表皮細胞表面,接著被帶入細胞、催化醣化後細胞內蛋白質,造成細胞骨架瓦解及細胞死亡。困難梭狀桿菌感染常發生在年紀大、住院病人,以及長期使用抗生素者;困難梭狀桿菌也是抗生素治療後腸道感染最常見的病原菌,其會造成腸道上皮組織發炎,伴有發炎細胞浸潤。臨床病徵可從輕微腹瀉、偽陽性腸炎、毒性巨腸症,到腸穿孔、死亡;值得注意的是,因感染困難梭狀桿菌之死亡率高達25~30%,且復發機率隨之增高!